目はキャラクターの顔にあるパーツの中でも、一番特徴や個性を出しやすい部分となります。

また感情を訴える部分でもあるので、カタチがちょっと変わるだけで印象がかなり変わるパーツでもあります。

目をどうやって描いたら良いのか?というのは様々な悩みがあると思いますが、主に、

- 目のバリエーションや種類をどう増やすか?

- 表情での目の書き方の違いってどうすればいいのか?

- 目の形って角度によってどう変わるのか?

といったあたりだと思います。

目はどう描いたら良いかを掘り下げていくことでキャラクターの書き分けもしやすくなるので、ぜひ積極的に練習していきましょう。

※無断で画像・文章を転載することを禁じます※

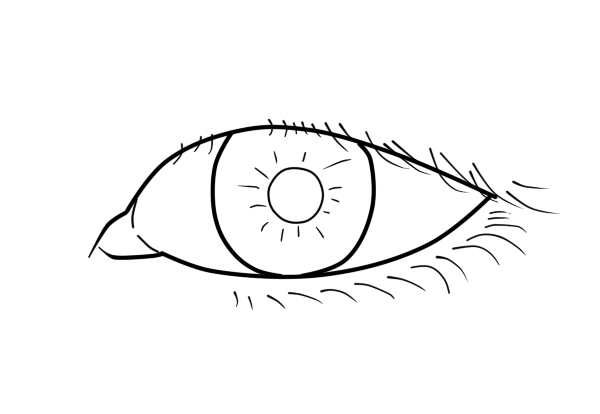

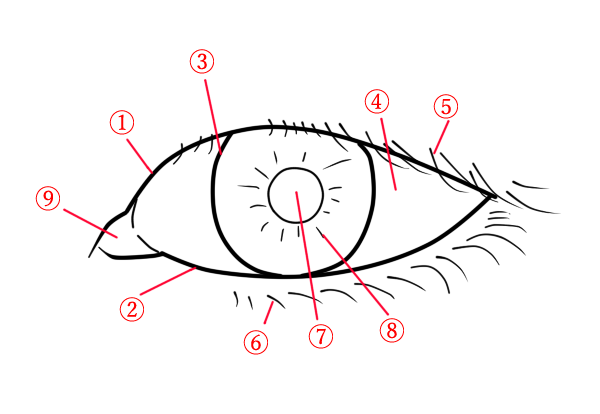

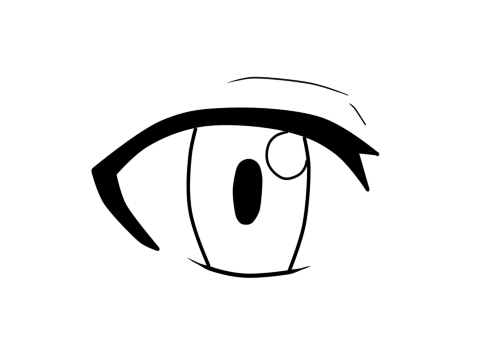

目の基本的な要素とバランス

キャラクターは人間なので、まず目にどんな要素があるかを知っておきましょう。

- ①…上まぶた

- ②…下まぶた

- ③…黒目

- ④…白目

- ⑤…上まつげ

- ⑥…下まつげ

- ⑦…瞳孔

- ⑧…虹彩

- ⑨…涙丘

絵で書くとしても意識するとしたら↑くらいまでですね。

(説明のために名称を載せていますが、書くこと自体には別に名前まで覚える必要はありません。)

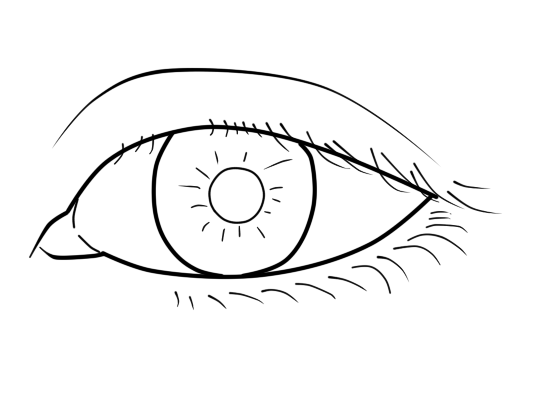

またハイライト(光の映り込み)や二重を入れることもあります。

実際の人間には一重の人もいますし、必ずしもみんな二重というわけでもないのですが、キャラクター絵に関してはほとんどの場合に二重の線が書かれていますね。

(おそらく目の見栄えがよくなるからでしょう)

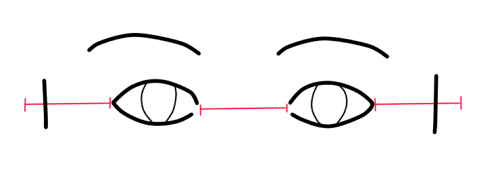

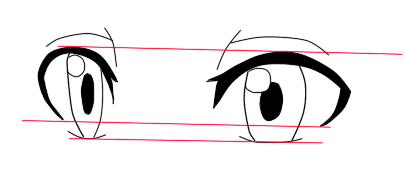

顔の中では、両目の間隔がちょうど目1個分、端に関してはだいたい目1個の3分の2か4分の3くらいのバランスにすると自然な見え方になります。

バランスを知らなくても見え方としておかしくなければ良いんですが、この知識があると目が近すぎずかといって離れすぎず、というのを意識できるようになります。

目の種類(バリエーション)の増やし方と描き方

目のバリエーションにどんなものがあるか?というのは無限なのですが(笑)、先に上げたような要素をどう組み合わせていくか、というのをまず考えます。

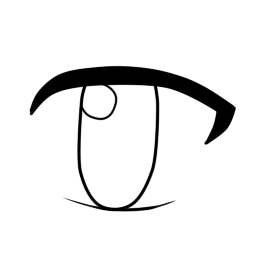

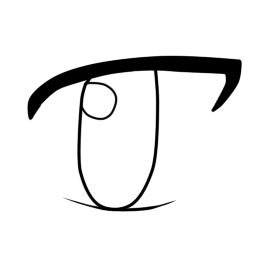

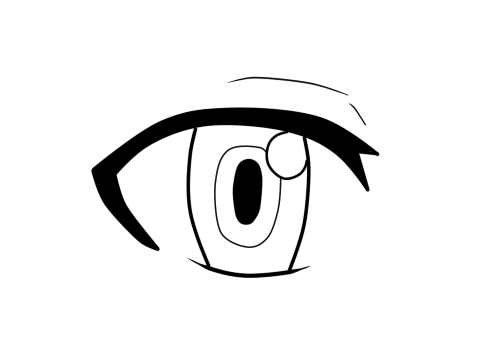

とその話の前に、目は主に「ツリ目」「タレ目」「普通目」の3つがあります。

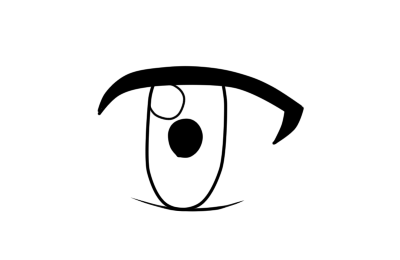

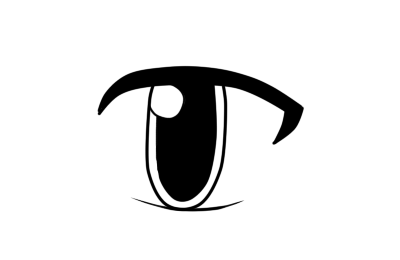

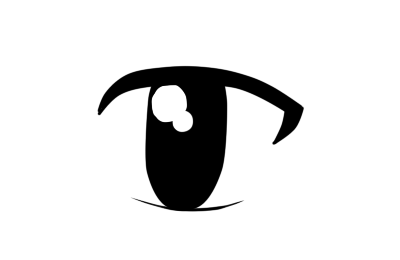

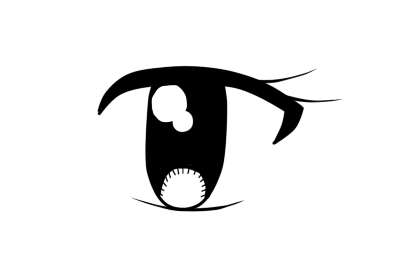

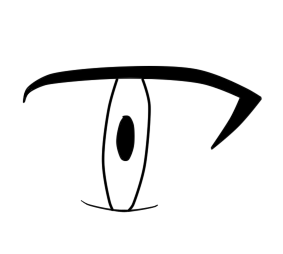

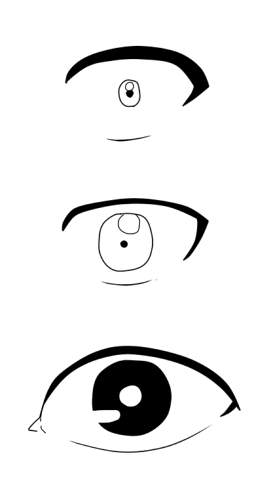

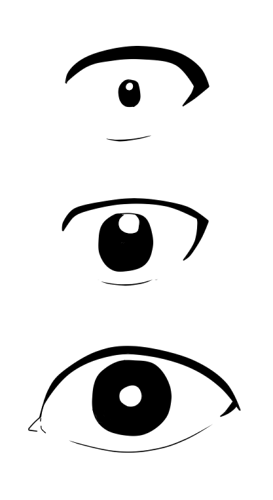

以下は瞳孔なしのシンプルな目ですが、

①普通

②ツリ目

③タレ目

と、これだけでかなり印象が変わりますよね。

キャラクターにより、「ツリ目」「タレ目」「普通目」どれが合うかを決めた後、要素を足したり引いたりしてバリエーションを考えてみます。

基本的に上まぶた・下まぶた・黒目・白目(黒目を書けば自然と決まる)は必ずあるので、ここに要素を加えて種類を増やしていきましょう。

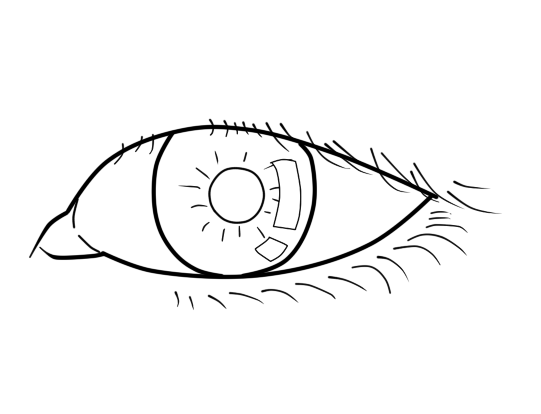

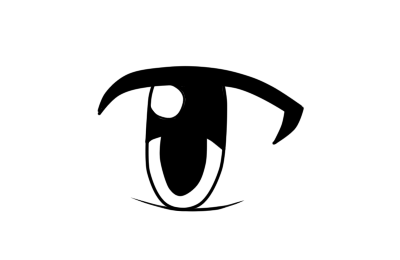

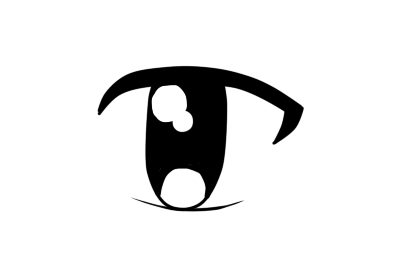

たとえば丸い瞳孔を足すだけでこんなにも違います。

瞳孔のカタチも工夫ができて、輪郭をなぞるようにするとちょっと落ち着いた感じの目になりますね。

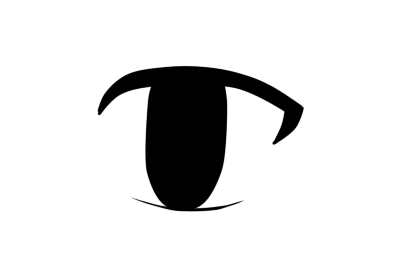

上部に影を足したような目にしても面白い…。

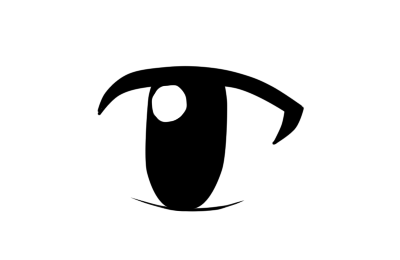

ただのベタ塗りも全然アリですよね~。

目の中の光はハイライトと言って、増やすとキラキラしてかわいいです。

女の子とか、かわいい系のキャラクターはハイライトを多めにするとかわいくなりますね。

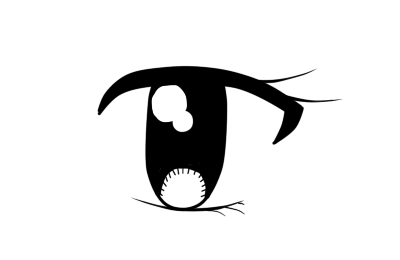

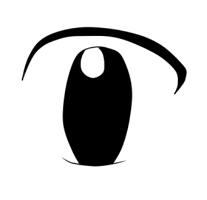

まつげに関しては塊で太めに描いてもいいですし(ちょっとアニメ風)、

1本の線だけでチョチョッと描いてあげても○。

下まつげは好みですかね~。

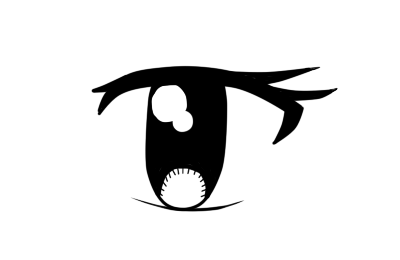

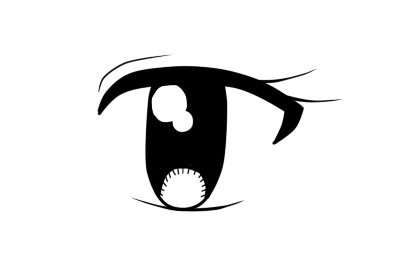

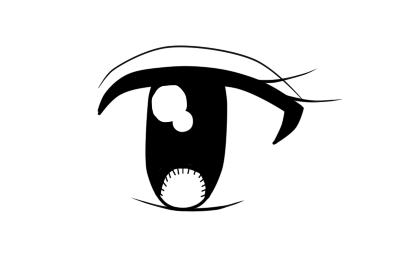

二重は内側にちょこっとだけ入れる方法もあれば、

大胆に上部を囲うように描いちゃうやり方もあります。

瞳孔は何もまんまるにする必要はなく、細長くしてもいいです。

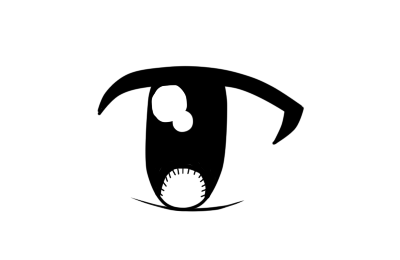

虹彩を足すとグッと印象変わります。

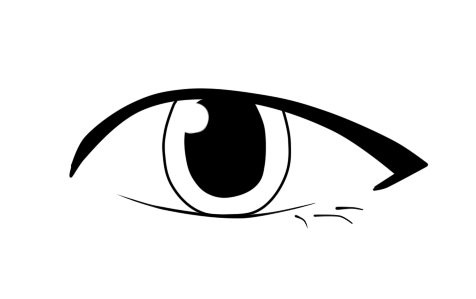

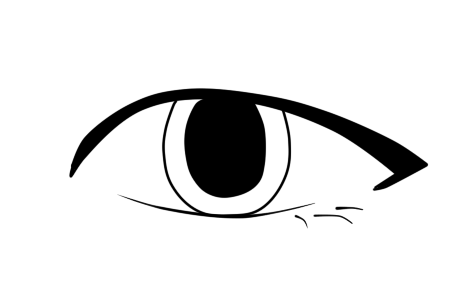

リアルなタイプの目は割と横長になりますね。

黒目のカタチをめっちゃ細長くするとなかなかに特徴的になります。

キャラクターによってはハイライト無しでも合うでしょう。

ちなみにバランスによってはハイライトを入れないといわゆる「死んだ目」になるので、これは印象によって調整する必要がありますね。^^;

漫画とかだとシーンによっては死んだ目で描くほうが合う場合もあるんですけどね。(笑)

伏せ目など表情での目の違いと描き方

目はカタチを歪ませるだけで、表情を大きく変えることができます。

例えば伏せ目。これは上下のまぶたを黒目に寄せる感じで(細める感じで)描くことで表現することが出来ます。

伏せ目は、憂いを帯びたような表情に合う表現です。

あとは眠たそうな顔にも使えますね。

(今回は目の話なので深くは触れませんが)口元や眉毛のカタチで工夫すれば、嬉しさを表現する表情にも使えます。

また驚いたような目は、伏せ目とは逆に黒目から上下のまぶたを離すことで表現できます。

いわゆる見開いた目ですね。

黒目を小さくするほど(点目になるほど)驚き加減が強くなる印象です。

ゆるく驚いている印象にしたいときは、上まぶただけ黒目から離すようにすると良いかなと思います。

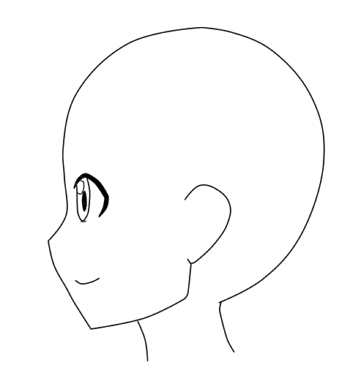

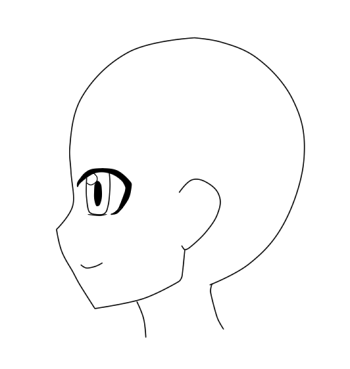

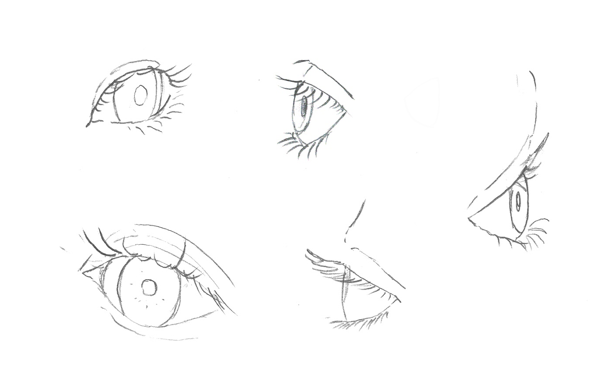

角度による目のカタチの違い(ナナメ、ヨコ)

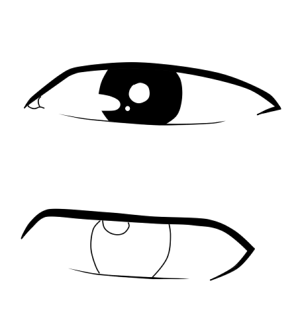

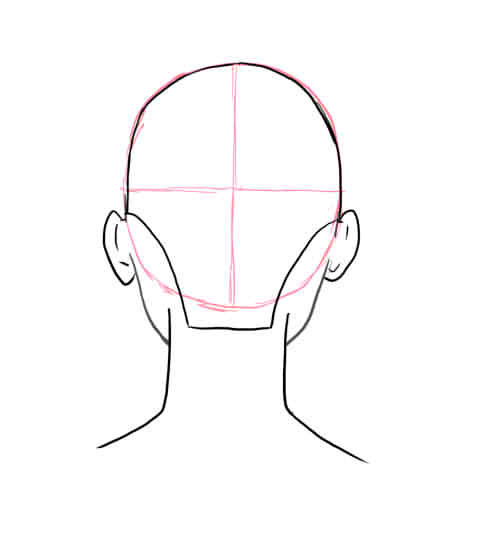

正面から見た絵であれば、左右どちらの目も同じサイズで書けば良いのですが、ナナメやヨコなどの場合はバランスが変わります。

たとえばナナメの場合は奥の目のほうが小さく、手前の目のほうが大きく見えます。

ナナメの目は左右対称になるように描くのがポイントです。

アナログの人は紙を裏返して透かしながら、デジタルの人はソフトで左右反転の機能を使えば左右対称になっているか確認することが出来ますよ。

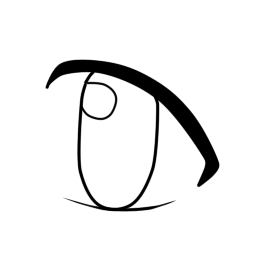

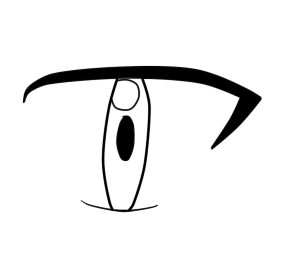

ヨコから見た目は、正面の目を圧縮したように小さくなります。

正面やナナメと同じようなバランスで描いてしまうと、以下のような違和感のある絵になるので、ここはしっかり練習しておきましょう。

以下は人物の目を軽くスケッチしたものですが、リアルな目を横から見ると「<」みたいなカタチをしています。

ヨコからみた目は、ちょうど正面からみた目を半分にしたようなカタチですね。

そのように意識するだけで書きやすさも変わってくると思うので、写真なども参考にしながら練習するのもよろしいかと思います。

目ってバリエーションありきな所があるので、好きな作品のキャラクターの目などを真似してみて、とにかく描ける種類を増やすことが重要かなと思います。

そうすることでキャラクターのかき分けにもつながります。

(ほぼ顔の書き方が同じな判子絵というのもありますが、目くらいは種類を増やすといいですね)

角度による見え方の違いを確認したいときは、写真のほか、立体物(可動フィギュアとか)があるととても便利で参考になりますよ。